福岡市西区愛宕浜の内科・循環器科「阿南クリニック」

BLOG

人類は感染症と戦っている

感染症関連の記録いついては、古くは古代エジプト文明や古代メソポタミア文明のものが存在することを知っていますか?

疫病(はやり病)として恐れられ、祈ることで回避しようと神事が行われていた太古の様子を想像すると、何となく現代の私たちにも理解できる感覚だと思います。

感染症の歴史を紐解くと、命を脅かすモノの怖さから医学の進歩があるということ、また、感染症は社会経済や文化に多大な影響を及ぼすものであるということを実感します。昔も今も、未知の感染症によって人類の社会経済的な営みが左右され、同時に医学が一歩前進するきっかけにもなっているのです。

今回は、そんな感染症についてのお話です。医学的に詳しいことはさて置き、少しでも興味を持っていただければと思います。

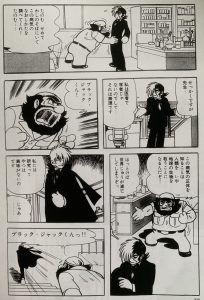

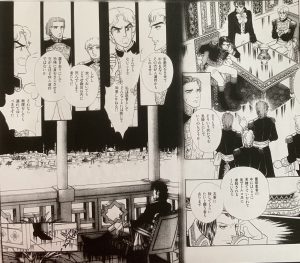

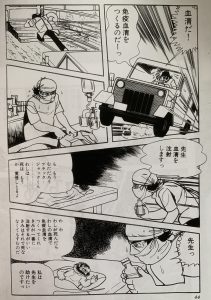

(手塚治虫『ブラックジャック』より)

そもそも、あらゆる感染症の原因って何でしょう?

➡︎ ズバリ病原微生物です。医学では病原微生物は、細菌、ウイルス、真菌、寄生虫などに分類されます。

では、人類が病原微生物を認識したのはいつ、どういう経緯なのでしょう?

➡︎ 感染症の『伝染性』が発見され『隔離』が感染拡大を止めると言われたのは1020年頃で、その後、何らかの微生物が人間の体内に侵入して感染症を発症するとの仮説が立てられました。そして医学で特に有名な出来事が、1680年代のレーウェンフックによる光学顕微鏡 (私たちが普通に知っている顕微鏡) の発明です!これにより、人類は初めて ’細菌’ という病原微生物を肉眼で見られるようになったのです!!ちなみに ’細菌’ を意味する ’bacterium’ とういうラテン語が出現したのは1830年代です。つまり、19世紀以降になってからやっと、世界中の学者らが地道に探して病原微生物を発見してきた歴史があるのです。

皆さんは、どんな病原微生物を知っていますか?

➡︎ 以下は、19世紀~20世紀初期に発見された病原微生物の一部です。※医学では特に細菌学や解剖学などではラテン語を使用します。

|

発見年代

|

病原微生物

|

病名

|

|

1875年

|

Mycobacterium leprae(らい菌)

|

ハンセン病 |

|

1880年

|

Plasmodium |

マラリア

|

|

1883年

|

Vibrio cholerae(コレラ菌) |

コレラ

|

|

1884年

|

Clostridium tetani(破傷風菌)

|

破傷風

|

|

1898年

|

タバコモザイクウイルス

(人類初のウイルス発見)

|

|

|

1894年

|

Yersinia pestis(ペスト菌) |

ペスト

|

|

1898年

|

Shigella(赤痢菌) |

細菌性赤痢

|

|

1905年

|

Treponema pallidum |

梅毒

|

|

1906年

|

Bordetella pertussis |

百日咳

|

|

1909年

|

Salmonella enterica subsp |

腸チフス、パラチフス

|

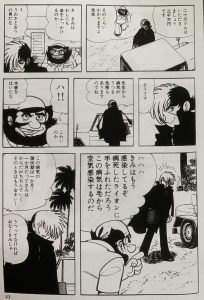

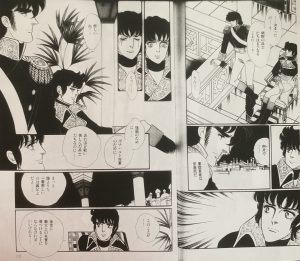

(池田理代子『栄光のナポレオン』より)

現在、様々な細菌やウイルスが発見されていますが、問題となるのは①『未知な感染症あるいは、局地的または国際的にある地域から他の地域へ急速に広がりつつある感染症』②『既に知られているが、最近、再び問題となってきた感染症』でしょう。

医学(公衆衛生学)では①のことを新興感染症、②のことを再興感染症と分類します。

近代に発見または確認された主な新興感染症には、例えば以下のようなものがあります。聞き覚えのある感染症もあるのではないでしょうか?当然、最近 発生した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)も、新興感染症の歴史の一部になります。

|

年代

|

病原微生物

|

病名

|

|

1976年

|

エボラウイルス

|

エボラ出血熱

|

|

1980年

|

HTLV-1

|

成人T細胞白血病

|

|

1981年

|

HIV

|

エイズ

|

|

|

ヘリコバクターピロリ菌

|

胃潰瘍

|

|

1982年

|

病原大腸菌O-157

|

溶血性尿毒症症候群

|

|

1986年

|

プリオン蛋白

|

ヤコブ病、狂牛病

|

|

1989年

|

HCV

|

C型肝炎

|

|

1992年

|

コレラ菌O139型

|

新型コレラ

|

|

1997年

|

鳥インフルエンザウイルス(H5N1)

|

新型インフルエンザ感染症

|

|

2003年

|

SARSコロナウイルス(SARS-CoV)

|

SARS(重症急性呼吸器症候群)

|

|

2009年

|

インフルエンザウイルスA(H1N1)

|

新型インフルエンザ感染症

|

|

2012年

|

MERSコロナウイルス(MERS-CoV)

|

MERS(中東呼吸器症候群)

|

|

2013年

|

鳥インフルエンザウイルスA(H7N9)

|

新型インフルエンザ感染症

|

|

2019年

|

SARSコロナウイルス2(SARS-CoV2)

|

COVID-19

|

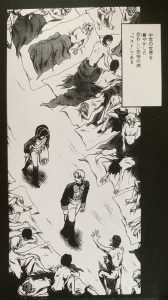

(アフリカ西部のエボラ治療センターにて。錯乱状態に陥った男性患者を保護するスタッフ。2015年 National Geographicより)

では、現在までに発見されている病原微生物を退治する方法(治療薬)が、果たしてどれだけあるのでしょう?

➡︎ 病原微生物の最初の発見は ’細菌’ であり、19世紀初期であると前述しました。感染症に対する世界最初の治療法というのは、その ’細菌’ を退治する抗菌薬(抗生物質)の発見でした。それこそが、20世紀に入ってからの1929年、フレミングが発見したペニシリンです!その後、有難いことに医学研究者らの努力により、着々と抗菌薬が開発されてきました。皆さんご存知、ちょっと昔までは不治の病とされていた結核は、1960年代になって初めて結核菌に対する抗菌薬として抗結核薬が開発されました。そして、ある抗菌薬が多種の細菌に奏功するような広域抗菌薬の開発なども進み、現在進行形で医療に使用され恩恵を被っているのです。

一方、細菌だけでなく ’ウイルス’ に対する治療薬(抗ウイルス薬)も同様、常に開発を試みられています。ウイルスは細菌よりも小さいため、その発見や構造については細菌よりも遅れて、電子顕微鏡などの高度な顕微鏡の開発や遺伝子工学の発展により明らかにされていくことになります。

当然ながら、治療薬が無い病原微生物もたくさんあります。というよりも、ある種の細菌やウイルスに対してのみ治療が可能なわけであり、治療薬が無い病原微生物に感染し症状が出現した場合は、対症療法で対応するしかありません。対症療法とは疾病に対する根本治療ではなく、症状を和らげる治療のことです。発熱により頭痛や脱水を来していれば解熱鎮痛薬や捕液を投与したり、あるいは肺に炎症を起こして呼吸ができず血液循環も滞っている状態であればVA ECMOを回したり輸血をしたり…などの治療の事です。

よって残念ながら、治療薬やワクチンが存在しない感染症については、その開発を待つしかありません。

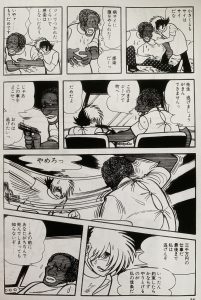

(手塚治虫『ブラックジャック』より)

〜コロナウイルス関連のお話〜

因みにコロナウイルスは、もともと『単なる風邪』の原因ウイルスの1つと位置づけされており、ライノウイルスやRSウイルス、インフルエンザウイルスなどと並ぶ、風邪症候群の原因ウイルスであると定義されていました。そして、これらウイルス性の風邪症候群の治療薬として現存するのは、インフルエンザウイルスに対する抗インフルエンザ薬のみです。現時点では、抗コロナウイルス薬や抗RSウイルス薬、抗ライノウイルス薬は存在しないのです。

まして遺伝子変異したコロナウイルスに対する治療薬は、存在するはずもありません。

【新型コロナウイルス感染症】

2003年:SARSコロナウイルス(SARS-CoV)

→ SARS(重症急性呼吸器症候群)

2012年:MERSコロナウイルス(MERS-CoV)

→ MERS(中東呼吸器症候群)

2019年:SARSコロナウイルス2(SARS-CoV2)

→ COVID-19(2019年のコロナウイルス感染症)

そこで世界は、SARS発生時もMERS発生時も、今回のCOID-19発生に対しても、既存薬の転用を検討しました。それが、レムデシビル(エボラウイルス治療薬)、ファビピラビル(抗インフルエンザ薬:商品名 アビガン)、ロピナビル/リトナビル(抗HIV薬)、リバビリン(抗HCV薬)などの抗ウイルス薬や、クロロキン(抗マラリア薬)、イベルメクチン(寄生虫治療薬)などです。

当然、『とりあえず試してみよう』との安易な発想ではなく、2003年SARSのパンデミック(世界流行)の最中に『どうやらAIDS治療中の患者(抗HIV薬投与中の者)は、コロナウイルスに感染しにくいようだ』との研究結果が発表されたり、SARSやMERSの経験を契機にコロナウイルスに関する研究が盛んになったことで『既存薬はコロナウイルスに効果があるかもしれない』との仮定が立てられ使用されたりしたことで効果が期待される結果が出たりと、世界が新興感染症のパンデミックを経験した歴史があるからこそ、今につなげることができるのです。感染症のパンデミックこそが、薬理学的、細胞学的、微生物学的に複雑な研究が始動するきっかけになっているのです。逆に言うと、いつ現れるか分からない新たな遺伝子変異したような病原微生物に対して、アウトブレイク(感染症の突発的発生)が生じる前にワクチンや抗ウイルス薬を開発しようとすることは現実的ではないということです。

(手塚治虫『ブラックジャック』より)

遺伝子変異さえしなければ、単なる風邪症候群の原因ウイルスのまま世間で有名になることは無かったコロナウイルス…。

2019年11月末に中国武漢市において新型コロナウイルスとして遺伝子変異したコロナウイルス(SARS-CoV2)が発見された時、SARSやMERS以来の新型コロナウイルスの出現に、世界は再び焦りました。しかし、経験から学び、挑み戦うしかないのです。

まずはSARS-CoV2の構造の詳細を解明し、既知のコロナウイルスとどう異なっているのかを調べることから始まります。そしてSARS-CoV2が発見されたと同時に、あれこれと研究や調査が行われ始めていた頃、2020年1月に、クルーズ船 ダイヤモンドプリンセス号でSARS-CoV2感染者のクラスター(集団)が発生しました。即、船内の感染症患者をもとに、SARSやMARSの症例と血液検査上のデータがどう違うのか、また、感染経路の追跡や感染様式(飛沫感染か空気感染かなど)の断定など、できる限りの情報収集と調査が行われました。

同時に(2020年1月時点で) WHOがCOVID-19について世界中に警鐘を鳴らしたことで、医療者は、コロナウイルスが体内にどう侵入し、体内でどう影響し臓器障害を及ぼすのかなど、単なる風邪症候群の原因ウイルスでしかなかったコロナウイルス感染の病態生理について、改めて見直すきっかけを与えられました。そして、遺伝子変異したコロナウイルスについてのデータ(既知のコロナウイルスとの構造の違い、感染力の違い、感染後の経過の違いなど)の統計や調査結果を待っていました。

そして現在に至り、様々な研究結果が続々と提出され、これからも追及されつつ、確たる治療薬や安全性が確立したワクチンの普及が待望されているところです。

〜様々な人が、感染症と戦っている〜

人類は常に医学の進歩を目指していますが、医学は万能ではありません。当然、可能なことと不可能なことがあります。だからこそ、可能な範囲で精一杯の医療を行おうとするのが、医師の役割りなのだと思います。

実際、新型コロナウイルス感染症として位置付けされているSARS、MERS、COVID-19に対して現時点で可能な医療とは、前述した1020年頃より提唱された『隔離』と、重症化や死亡を回避させるための『対症療法』、そして『基礎疾患のコントロールを良好に保つこと』しかありません。幸いなことに遺伝子工学が進んでいることで体内のウイルス検出は可能なため、PCR法やELISA法といった既存のウイルス検出の方法で『○○ウイルスに感染しているかどうか』の判定は可能であり、ウイルス検出の検査をした者の中から、隔離すべき対象者を抽出することはできます。

現時点ではコロナウイルスに対する抗コロナウイルス薬が無いこと、そして新型コロナウイルス感染症の予後には大きな差があり(軽症~重症まで様々な経過を辿るデータが出ており)、また、新型コロナウイルス感染症は感染症法に則った分類でいう2類相当に指定されたままであるということも、医療現場での治療や環境を制限せざるを得ない要因になっており、医療者を悩ませているところです。一方、新型コロナウイルスに対するワクチンが続々と開発されていますが、医療に携わる多くの医師の本音として、有害事象が不明で安全性が確立していないワクチン接種の使用は躊躇され、自分にも患者さんにも、現時点では接種させたくないという思いがあります。自分や患者さんが人柱になって率先してワクチン接種をする対象になるのは避けたいと思う反面、ワクチンが普及することは期待しているという身勝手さは否めません。

そんなことを考えながら、2020年1月、新年を迎えて当院で診療を始めると、2月頃から、大げさではなく、家庭内~近所~地域へと怒涛の勢いで広がっていく人々の不安感を垣間見ました。そして否応なく、医療の在り方や政府の対応に不平不満が集中し、地域~国~世界単位で様々な課題が持ち上がりました。

新型コロナウイルスに恐怖し、町から人が消え、経済が混乱しました。新型コロナウイルス感染者が差別的な扱いを受けることもあり、それは例えば、キリストが存命していた時にハンセン病患者が熾烈な差別を受けていたことを彷彿とさせ、あるいは、日本においてもハンセン病患者が悲惨な差別を受けていた事例を思い起こさせるものでもありました。

様々な人の、様々な立場での、生活基盤の崩壊や不安の助長。

それらは必然的に、個人的な事情のみを訴えたり個人的主観のみで行動する人を生み出しました。多くの事象を一気に解消する方法は一通りではないため、そして利害が一致しにくい事象であればあるほど、不公平さや不満が先行してしまうものなのだと感じました。

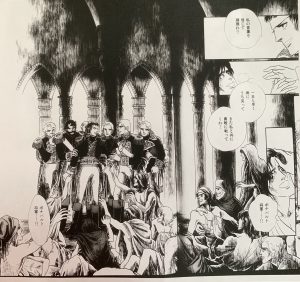

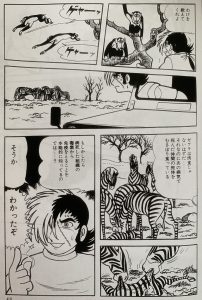

(1974年製作 映画『砂の器』より。原作 松本清張、脚本 山田洋次 他。出演者 丹波哲郎・加藤剛・緒形拳・森田健作・島田陽子・加藤嘉・佐分利信などの豪華俳優が出演しています。ハンセン病 云々もさる事ながら、『宿命』というメインテーマ曲も含め、おすすめの名作映画です。)

新たに病原微生物が発見される度に、臨床医は、医学研究 (医学統計、ワクチン開発、薬剤開発など)に注目します。そして研究に携わって努力をしている人に尊敬の念を抱きつつ、その成果(開発された治療薬やワクチン)にあやかり、普段の診療に応用します。

しかしその過程において、新薬の副作用や新ワクチンの有害事象の観点から、動物実験で成功しても臨床現場には応用しにくいことも多々あり、また、国や県の方針として感染症対策を講じても、現実的には臨床現場では通用しないことも多々あります。

身体に関わることであるが故に慎重にならざるを得ないということは、反面、大衆のニーズに至急には応えられない一面もはらんでいます。

私が出来ることは、私と私の周囲の人が感染症にかからないよう注意を払い、私の患者さんを助ける努力をし続けることだと思いました。医師として日本の保険診療の複雑な在り方に不満もあり、医療費の国家的問題も認識しているし、様々な法律や規則に則って診療しなければならないジレンマもあります。けれど私には、国家の方針を変えたり世界を救ったりする力はありません。自分に与えられた時間と自分が可能な行動範囲を加味すると、医師であることを武器に、私と私の周囲の人や目の前にいる患者さんを最優先で守るということしかできません。『人類が皆…』という高尚な境地には至っていない分、どうしても目の前の患者さんが優先されます。

けれど、それで良いのだと自分に言い聞かせ、粛々と診療をし続けることに意義を見出そうとしています。私の患者さんが心身ともに穏やかでいることに喜びを感じ、ふと『ありがとね』と言われることに小さな誇りを感じ、自分の存在意義を確認でき、明日へつなげることができます。答えが見つからない問題は、考え続けるしかありません。

(手塚治虫『ブラックジャック』より)

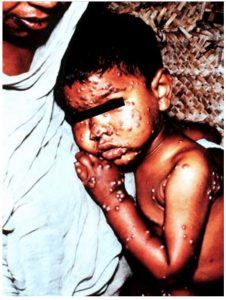

人類が感染症に勝利した歴史は、現時点では唯一、天然痘のみです。

(天然痘患者:WHO資料より)

1977年にソマリアで確認された天然痘患者を最後に、1980年、WHOは天然痘根絶宣言を行いました。その後、天然痘ウイルスはアメリカやロシアのウイルス研究所に保管され、バイオテロや感染事故の危険性を回避すべく、ワクチン製造のための弱毒化ウイルスのみ保存されています。

天然痘が根絶宣言された理由としては①『抗体産生が一生持続する』②『抗原変異性が無い』③『人間にしか感染しない』ことなどが挙げられます。逆に言えば、ほとんどの病原微生物は、人類から根絶できないということです。

その事実を踏まえると、これからも感染症と戦わなければならない歴史が繰り返され、事あるごとに恐怖させられることが予想されます。

天然痘に対する戦いの歴史は、バイオハザードという名の惨禍、パンデミック 、予防、根絶、バイオテロなどの点において極めて感染症の典型であるとされました。そして人類が人種や国や宗教などの違いを超えて一致団結して天然痘根絶を成功させたことは、すなわち、人類が皆で協力すれば、明るい未来を切り開けるという可能性を示唆しました。

感染症と戦っている人類とは、今まさに、私たちの事を指します。テレビやタブレットの中だけの出来事ではありません。

物事の本質や事実を正しく知って、歴史から学び、自分で善悪や是非を考え、他者の迷惑にならないよう自分ができることを精一杯やるのみであり、感染症と戦うためには、他者との協力が必要不可欠なのだと思います。

感染症という疾病に、少し興味を持っていただけたでしょうか?

2020年10月01日