福岡市西区愛宕浜の内科・循環器科「阿南クリニック」

新緑の候、萩(はぎ)に行ってきました。

私は、山口県の萩市を訪れるのは2回目です。車で気軽に行けるし、温泉もあるし、何より萩に行くと幕末明治の豪傑たちに出会えるため、沸々と士気が漲ってきます。

山口県は歴代の総理大臣を最も多く輩出している県であり、特に初代総理大臣である伊藤博文が16歳にして松下村塾の塾生となり吉田松陰に学んでいたことは有名だ。たたみ18畳ほどの広さの閑静な松下村塾や、松下村塾から徒歩数分の場所にある伊藤博文の自宅の前に立って見ると、日本の初代総理大臣の原点がそこにあったという事実もさることながら、同時に吉田松陰という人物が存在していたことの歴史のめぐり合わせに、日本国家の運命というべきものを感じます。

(山口県萩市:松下村塾にて.)4枚

(山口県萩市:伊藤博文旧宅にて.)

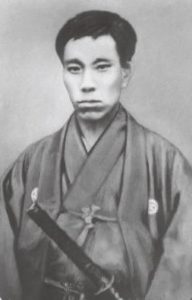

吉田松陰の肖像画を見ると、20代とは思えぬ落ち着きはらった雰囲気で、まさに’先生’といった印象だ。齢11歳にして御前講義をしていた人物なので、とても優秀な先生であったことに疑いの余地はない。

(吉田松陰:観光協会サイトより)

しかし吉田松陰の人物像を語るのであれば、類まれな破天荒ぶりこそが肝心要な点であろう。22歳にして友人との旅行の約束を守るべく脱藩という死罪に値する罪を犯し、1853年、23歳時には黒船を恐れもせず小舟で頑張って近づいて乗り込んでアメリカ人に密航を直談判。幕府の許可なく異国の者と交流したという罪で投獄される。投獄されたあかつきには14ヶ月で実に600冊以上の本を読み漁り、他の囚人たちに「孟子」の講義をしたり、国の在り方について真剣に討論したりと、未曽有の言動である。

その獄中講義が話題を呼び釈放後に開いたのが松下村塾だ。吉田松陰は、自身の経験エピソードを熱弁しながら講義する稀代の塾長となったのだ。現代風に言えば、塾に通う生徒を滅茶苦茶やる気にさせることができるカリスマ先生といったところか。

ともかくも、この松下村塾から気鋭の塾生が続々と排出されることとなる。松下村塾に集い吉田松陰の教えを受け継いだ塾生は、伊藤博文、久坂玄瑞、高杉晋作、山形有朋、品川弥次郎など総計90名ほどいたとのこと。

幕府批判がエスカレートし国家に対する反逆罪のかどで再び投獄された吉田松陰は、ついに29歳にして処刑されることになる。(=安政の大獄) 吉田松陰が松下村塾を開いていた期間は2年弱ほどだった。

(銅像は左から高杉晋作、吉田松陰、久坂玄瑞)

吉田松陰は、最期の獄中尋問で老中暗殺計画を自白しても、同志の名については一切口にしなかったそう。そして処刑される間際まで獄中で手紙を書いた。塾生や同志に宛てたものばかりだったそうだ。

死して不朽の見込あらばいつでも死ぬべし

生きて大業の見込あらばいつでも生くべし

多くの塾生が吉田松陰を慕ったのは、単に授業が面白いカリスマ先生だったからだけでなく、情に厚い人物で否応なしに人を引き付ける魅力があったことが前提としてあり、何事も命がけで成そうと突進する姿が勇ましく剛健であり、自然と惚れてしまう漢だったからではないだろうか。

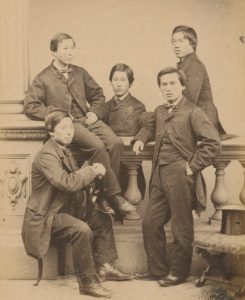

(長州藩の英国留学生:観光協会サイトより)

ちなみに松下村塾の塾生だった伊藤博文は、長州五傑(長州ファイブ)と称される5名の藩士のうちの1人である。幕末当時、有力藩とされていた長州藩(現在の山口県)の藩主である毛利家は、伊藤博文、井上馨、遠藤謹助、山尾庸三、野村弥吉の藩士5名に対し海外留学を許可し膨大な資金援助をした。

藩主が藩士へ鎖国中の日本から海外へ密航するよう促している様を想像すると、当時の海外留学がいかに壮絶なミッションであったかと感嘆せざるを得ません。国禁を破り危険を冒して渡航することはまさに命がけであり、チョンマゲを切って洋装の姿になることは即ちプライドをかなぐり捨て屈辱に耐える所業だ。それと引き換えに西洋諸国に対抗する術と力を日本に持ち帰ろうとする強固な決心は、国を動かすべく者たちに与えられた天賦の才であると感じます。藩士5名の心情をなぞるにつけ、日本人たる者こうあるべきと背筋を正される思いです。

200年あまり続いた徳川将軍家による鎖国政策とパックス・トクガワーナ(徳川の平和)があればこそ日本独自の文化が花開いたことは、日本人として誇りに思うところだ。しかし一方で幕末時代は日本の安泰を考慮すればこそ鎖国政策を解かざるを得なかった。そんな時代の流れに即座に乗じた五傑が長州に存在し、自身の危険を顧みず自分の眼で異国を見に行った彼らは、攘夷から開国への変遷が日本のためであると確信した。

長州ファイブ帰国後、伊藤博文は明治天皇の憶えめでたき初代内閣総理大臣ひいては明治国家建設のフロントランナーとなった。井上馨は造幣局の建設を指揮し、後に外務大臣となった。遠藤謹助も造幣局長として外国人に頼らない造幣を目指し銅貨の鋳造を成功させた。現在も続いている造幣局の桜並木を市民に開放する「桜の通り抜け」は遠藤謹助の考案であり、日本の貨幣を造った者が桜を植えたことの奥の深さに感じ入るばかりです。

5人の中で最も数学が優秀だった山尾庸三は工部省設置に尽力し、工学教育を担う工学寮(現 東京大学 工学部)創設を実現した。野村弥吉は政府の鉄道部門の責任者となって、日本初の鉄道(新橋-横浜間)を開通させた。「鉄は国家なり」と言わしめ世界を一変させた産業革命を地で行く様は圧巻であり、いかなる時代にも通ずる「技術は人なり」たる文言を具現化している秀逸な姿には、深い感動を覚えます。

西洋の産業革命の弊害はさておき、また、日本が西洋の産業革命に習い脱亜入欧を進めた結果として功罪相半ばすることはさておき、幕末明治における一部の新進気鋭の日本人が、命を懸けて世界に対抗できる術と力を手に入れようと尽力して明治日本の産業革命を主導したことは、感服の極みだ。現に、その産業日本の勃興は世界の歴史においても大いに特筆すべき出来事だった。日本の地位を世界の舞台に置いて確保した成功は、意志をもって産業化を成し遂げた者たちの成果だ。それもまた日本人として誇りに思うところだ。

幕末明治にかけての激動とは、薩長による倒幕のカウントダウンから始まり、開国、そして強い政治力・経済力・軍事力を担保すべく国家を作るための工業化や資本主義化を言うが、その一連においては間違いなく、長州(山口県)が生んだ豪傑な漢たちが関わっている。

(山口県萩市内)

萩を自転車で巡っていると、牧歌的な地を満喫できると同時に、大和民族の底力にひたすら心酔します。

吉田松陰の教えの通り、捨て身で時代を動かした松下村塾の塾生の1人である高杉晋作もまた、あっぱれである。高杉晋作、最期の結核療養の折には『あとは呉…』(新しい日本を作るためにしっかりやってくれろ…)と言い遺したとのこと。

(高杉晋作:観光協会サイトより)

私は家に帰って萩焼のお湯飲みに日本茶を淹れて、吉田松陰だんごを食べました。

知は行の本たり 行は知の実たり

あとは勉強しよう…。

パリオリンピックの体操競技を見逃したことが悔やまれてなりません…。リアルタイムで日本勢を応援したかった…。

NHK

NHK

私の体はガチガチで、まともな開脚もできなければ鉄棒で逆上がりもできません。しかし、体操競技を見るのは好きなんです。自分と同じ骨格筋を持っているのに信じられない運動が成され、しかも美しさまで評価の対象になる。国どうしでそれを争うなんて面白いじゃないですか。

よくよく考えると世界のおよそ200国地域が一堂に会する機会って、オリンピック以外に無いように思う。国際連盟あるいは医療にとって馴染みがあるWHOなどの加盟国でさえ、現在のところ200ヶ国には到達していなかったと記憶している。国際間で色々と深刻な問題はあるけれど、私が現在いる環境や立場からすれば、呑気に『頑張っている人の姿って美しい』って感動できるあたり、やはりオリンピックの様は平和だと感じます。

それにしても今回のパリでのオリンピックは色々と言われていましたね。インターネット上では、開会式の段階で衝撃的な映像に対するコメントが溢れており、何とも言えない空気が流れていました。

開会式にて. マリーアントワネットに変装した歌姫が、切り落とされた首を手に持って歌う演出.

日刊スポーツ

日刊スポーツ

1793年、フランス革命の象徴としてフランス国王ルイ16世と王妃マリーアントワネットがギロチンで処刑された。フランスで生じた革命は、フランスの歴史的遺産であることを改めて思った映像だった。ギロチンはその時代ではフランスに限らず普通の死刑方法であり、白昼堂々の公開処刑で断頭台に首を晒された人間が数多いことは周知である。けれど、この映像がトラウマになる子供たちもいるだろうことは想像に難くない。

WIKIBOOKS

WIKIBOOKS

ロシア革命で演説するレーニン

フランス革命は近代史において世界の政治地図に決定的な影響を及ぼし、第一次世界大戦を背景としたロシア革命に並ぶ歴史の節目と言えると思う。革命は、価値観や思想を武器に短期間で社会が大変革する驚異的な出来事であり、国単位で革命の煽りを避けられないことは歴史の流れが証明している。とまれ革命は、否応なしに人の人生を左右する。強烈な価値観や思想というのは自然に個々人にまで伝染しやすく、現に、ネット上での世界のあらゆる出来事・誹謗中傷・株取引・スポーツや芸術鑑賞に至るまで膨大な情報を瞬時に簡単に見聞きできる今、自分の価値観や思想と思いきや、実は誰かが言っていた考えを模倣しているだけかもしれないとさえ思う。

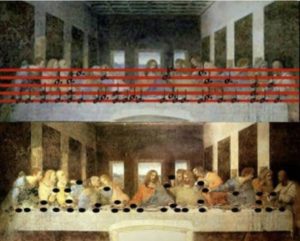

開会式にて. 絵画『最後の晩餐』のパロディーであると物議を醸した演出.

産経ニュース

産経ニュース

確かにレオナルド・ダ・ヴィンチの作品『最後の晩餐』を模したように見える。私は無宗教なのでキリスト教を嘲笑しているなどと腹立たしく思うことは無いのだが、非難する人々の感情は優に想像できた。

Quora

Quora

絵画『最後の晩餐』の説明図

美術的知識や宗教観念は無い私だが、レオナルド・ダ・ヴィンチの作品は至極壮大なテーマが描かれていると感じます。1498年に完成したとされる『最後の晩餐』について、2000年代になってパンを五線譜に置くと厳粛な鎮魂歌になると言う人がいたが、この作品1枚の中に、キリスト教というテーマに加えて音楽という果てしないテーマも加わってしまった。この世に音楽が無かったら、何と無味乾燥な世界だったろうと思いつつ、人間が存在する以上 音楽が生まれたことは必然であったとも考えられ、アリストテレス以来に未だ論争されている、物事が存在することの意義=存在論にも発展するテーマだと思う。

ちなみに私は1510年にラファエロが描いた『アテナイの学堂』という絵が大好きです。好きすぎて当院の廊下に飾っています。

この絵の中には、プラトン、アリストテレス、ピタゴラス、ソクラテス、ヘラクレイトス、ユークリッド、プトレマイオス、作者本人であるラファエロなど、錚々たる顔ぶれが描かれています。また、プラトンはレオナルド・ダ・ヴィンチをモデルにして描き、ヘラクレイトスはミケランジェロをモデルにして描いたとされています。学堂の建築様式も圧巻ながら、人類の知恵と芸術と宗教を体現した人々の集会とは豪華絢爛であり、個々の人物の顔をじっと見ていると深い教養を得た心地になります。

価値観や思想と言えば高尚だが、とどのつまりは、迷った時に悔いが残らない方を自分で選ぶことだ。幸か不幸か多様性を尊重することが流行している今、革命が生じるハードルは高く、倫理を逸脱していない限り、誰がどの方向へ向かおうと非難されることは稀だ。雨をしのげる傘を持ちつつ、自分で決めた方向に自分の足で歩いていく。それが、その人の宗教だと思う。

当クリニックでは開院より30年間、院内処方(会計時に院内でお薬を手渡し)しておりましたが、2023年9月末日をもって院内処方を終了致しました。2023年10月1日以降は院外処方となっておりますので、当クリニックが発行する処方箋(会計時に配布)を持って、最寄りの調剤薬局でお薬を受け取ってください。

【当クリニック近隣の調剤薬局】

きらり薬局:当クリニック横。

大賀薬局:ハートネット病院(旧 早良病院)横。

その他の調剤薬局:いちご薬局, うめ薬局, 姪浜薬局, さくら薬局, 野間薬局などが愛宕浜・愛宕・姪浜にあります。

【院外処方へ移行する理由】

①国の方針で医薬分業が進められて以降、現在では大半の医療機関が院外処方を採用しています。特に昔の医院(クリニック)は院内処方が一般的だったのですが、時世の流れに従い、当クリニックでも院外処方を採用することに致しました。

②常に薬剤開発が進んでいることから、取り扱う薬剤の種類が増え続けています。したがってクリニック内での薬剤管理も困難になってきました。より患者さん個々に即した処方を可能にするため、院外処方を採用することに致しました。

ご理解の程、宜しくお願い致します。

当院には色々な絵を飾っています。

有難いことに患者さんにも評判で、それらの絵に興味がある方と絵の前で雑談することもしばしば。前院長の代から飾っている絵もあれば、私が入れ替えた絵もあります。どちらにしても楽しみながら飾っているので、患者さんから絵について話しかけられると、とても嬉しく感じます。

これは当院の廊下に飾っている絵の1つ。

『歴代総理大臣 (画:土田直敏)』です。

『お大事に』と声をかけた後、患者さんが病室から廊下に出られ、じ~っとこの絵と向かい合って佇んでいる姿を何度も見かけます。

恐らく『この総理大臣はバカヤロー解散したな~』『この総理大臣は所得倍増計画を発表したな~』『この総理大臣は阪神淡路大震災で大変だっただろうな~』『この総理大臣は自衛隊をイラクに派遣したな~』なんて振り返りながら、自分の過去と一緒になぞっているのだと思います。

私自身、小学生の頃に『3%の消費税』『リクルート事件』がテレビのニュースで流れていたことを記憶しており、詳しいことは分からない年齢だったけれど、当時、総理大臣が竹下登であったことは認識していました。私が特別に政治に興味がある小学生だったのではなく、小学生どうしの会話の中で普通に『3%の消費税』『リクルート事件』『竹下総理』という単語が飛んでいたのです。

今の小学生たちもきっと『安倍(元)総理が撃たれた』と話題にしていることでしょう…。総理大臣が殺害されるというのは、小学生でも衝撃的に感じるであろう大事件だ。

1921年に原敬が東京駅で刺殺された事件しかり、1930年に浜口雄幸が東京駅のホームで銃撃された事件しかり、1932年に犬養毅が青年将校に銃を向けられ『話せばわかる』と制止するも『問答無用』と撃たれた五・一五事件しかり、これら総理大臣殺害事件もまた、当時の多くの人たちにとっては記憶に残る大事件だっただろう。

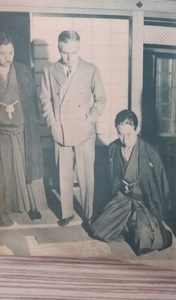

犬養毅の死亡記事【東京朝日新聞 1932年5月16日】

五・一五事件の事件現場である官邸の日本間を訪れたチャーリー・チャプリン(世界の喜劇王)が、血に染まった畳があった部分を見ている。事件前日(1932年5月14日)に来日したチャプリンも標的だったとされている。【サンデー毎日 1932年6月12月号】

総理大臣は日本の内閣の首長たる国務大臣であり、緊急事態の布告を発する権限を持つ。すなわち国益を最優先して采配を振るわなければならない。

したがって、私 個人の意見や存在は無視されようとも、総理大臣は、日本国そのものと大概の国民を守るという責務を全うしなければならない。

安倍晋三さんは、政治家一家に生まれ、総理大臣を経験し、銃弾に倒れる最期まで政治家として生きた。

彼の政治手腕について賛否両論はあろうが、少なくとも私よりも国単位で物事を考えていたことは確かであり、地方分権の数いる政治家よりも各国の主要人物と対等に渡り合える人物に見えた。その点において、私 個人的には彼は日本を動かせる政治家であると期待し、応援していた。

G7サミット会場にて【日本経済新聞 2018年6月10日】

小学生であればいざ知らず、政治的動向が直結する生活を送っている現在の私にとって、総理大臣の方針は無視できない。むしろ否応なしに関わらざるを得ない。安倍内閣は、実に9年間近く政権をとり、2019年に発生した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に直面した初の政権であることから、私にとっては特に存在感が大きく、また、翻弄された。

政治も医療も対人関係が根本にあり、人の生活と命にかかわる事象であるが故に、机上の空論では納得されず失敗は許されない。私が患者さん個人のことに限らず大局的に物事を考えなければならない時、反対に患者さん個々について対応しなければならない時、しがない町医者ながら責任を果たさなければならないという重圧がある。

まして総理大臣の重圧たるや計り知れない。

7月8日 午前診療中、安倍(元)総理が奈良で応援演説中に銃撃されたとの速報が出た。私は、待合室でテレビを見ながら待っていた患者さんが診察室に入ってきて教えてくれて初めて、その事件を知った。それから『犯人はすぐに捕らえられたよ。』『散弾銃で2~3mの背後から撃たれたみたいですよ。』などの情報を患者さんから伝え聞きながら午前診療を続けていた。

学生時分に法医学で学んだが、銃創は、弾丸が持つ運動エネルギーが大きいため損傷が弾丸の通過した部位にとどまらず周囲に拡がる特徴がある。したがって、特に密度の高い臓器である筋(心筋も含む)や骨や肝臓などは、密度が低い肺や腸管などと比して損傷が大きい。そして当然ながら大血管損傷が有れば緊急性と重症度が格段に上がり生存率が20~30%は低下する。射創管(体内の弾丸の通り道)は周囲の組織を巻き込むため少しずつ大きくなり、結果として射出口(弾丸が貫通した時の出口部分)は大きく不規則になる。散弾銃を用いて背後からの遠射(1m以上)といっても、散弾銃の装弾数は数個~300個以上のものまであるため、損傷程度は症例ごとに依る。

私は自分で報道を見たり聞いたりしていない段階だったので、射入口の位置(撃たれた位置)も分からないし、自作の散弾銃を用いたらしいとのことであれば、余計に現場の状況の想像がつかなかった。素人が作ったお粗末な散弾銃であれば装弾数は少ないかもしれない…脳幹や心臓や大血管の正確な位置を知らない犯人だったとして、的を絞らずに下手くそに撃ったとしたら、肺損傷だけで済むかもしれない…など考えながら普段の診療を続けていた。

昼休み時刻(13:00)になってやっとテレビのニュースを確認し、それからネットでこの事件の投稿動画をたくさん検索しながら、あれこれと推察した。

背後から撃たれたにも拘らず前頸部付近に血液が付着している画像を見た瞬間、ギョッとした。(大動脈弓部あるいは鎖骨下動静脈の損傷があるのか?)また、閉眼している安倍さんの顔の写真を見た時 ‘瞳孔が見たい’ という気持ちにも駆られた。(脳幹が温存され瞳孔が開いていなければ良いのだが…) そして搬送されている画像を見るに、ストレッチャーに乗って心臓マッサージをしている者はいない。自動心臓マッサージの装着はタオルが邪魔して確認できない。しかし胸部はやや動いているようにも見える。(とすれば自動心臓マッサージは装着している?) 搬送者が掲げている点滴パックは単なる補液に見え、もしやFFPかもしれないが少なくともRBCには見えない。(大量出血は免れて心臓マッサージは継続されている?とにかく弾丸が心臓や大血管を避けていれば良いが…)

得た情報を良い風に解釈しながら救命を期待する一方で、心停止が明らかだったとしても事件現場で開胸するには血液が無ければ戦えないということは百も承知。そして実際、そういう画像も情報も全く流れていない。撃たれてからの時間経過を計算するに、かなり救命困難な状況であるとも思われた。

- 輸血で使用する血液製剤のうち、左はRBC(赤血球液-LR. RCCやMAPと呼ぶことが多い. 赤色)、右はFFP(新鮮凍結血漿-LR. 黄色)です。その他、濃厚血小板-LR、アルブミン製剤など色々あります。輸血パックの内容量は1パック2単位です。200mlの献血から作られる量を1単位(RBCであれば140ml, FFPであれば120ml)としています。例えば人が大出血している医療ドラマのシーンで『RCC10単位オーダーして!』なんて台詞は『赤血球液 5パックを検査部に注文してください』という意味。また、FFPは冷凍保存されているので『FFP溶かして!』なんて台詞を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。因みに人間の血液量は、約体重の13分の1リットルです。体重60㎏の人の血液量は60÷13=4.6ℓくらい、つまり1ℓ牛乳パックを満杯にして5個分弱です。血液製剤には血液型(ABO式とRh式)が記載されているので、輸血を行う場合まずは、患者の血液型と一致している血液型のパックを準備します。その後、クロスマッチ試験(交差適合試験とも言う)を行って患者の不規則交代の有無を確認します。血液製剤と患者の血液をちょっ混ぜてみて時間をおいて、相性が悪くないかを確かめるのです。輸血というのは拒絶反応を起こしては大変な事態なので、注意深く行う必要があります。ただし手術中の大出血や外傷による大出血、大動脈瘤破裂で救急搬送中など、時間的余裕が無い場合はクロスマッチ試験を省略する場合があります。それは大体『ノンクロス』と呼ばれており『時間が無いから交差適合試験を省略する』という意味です。非常に稀なケースですが、血液型すら分からない場合はO型のRBC輸血をします。→ もしも事件現場で急いで安倍さんに輸血を行おうとする場合、血液型は調べればすぐに判るであろうため、ノンクロスで安倍さんの血液型の血液製剤を点滴するか、あるいは点滴スピードは遅いので、大きめの注射器で血液製剤の注入を繰り返す(輸血ポンピングという手技)を行います。

午後診療の時刻(14:00)になったので、ネットの画像検索は止めて診察室へ戻った。

因みに病院では ‘心肺停止’ の患者が運ばれて来た以上、総理大臣であろうと誰であろうと蘇生処置を施す。当然だが ‘心肺停止’ の患者に何もしなければ死ぬので、何でもやる。それが蘇生処置というものだ。どこまでやるかについては、その場にいる者たち(家族を含む)の判断でしかない。病院勤務をしていれば、心肺停止の患者の対応をすることは日常でよくあるのだが、あれこれ事情を考える時間は無く、その場で使える手段をフル活用し処置に没頭するしかない。逆に、医師が ‘心肺停止’ の患者を前にしてする仕事というのは、蘇生処置しかない。奈良県立医大の医師たちが、それを粛々とやっている姿が目に浮かぶ。

午後診療を始めて夕方に差しかかった頃、安倍(元)総理は家族が病院に到着して間もなく死亡したとのニュースが流れた。

救命の立場に立って事を考えているうちは希望的観測をしていたが、一転、死亡ニュースが出されるまでの経過を改めて振り返ると、やはり ほぼ即死であったと考えるのが妥当だ。『事件現場では安倍さんは呼びかけに対して手を握り返した』との報道があったが、結果論として言えば、それは人の臨終の場ではよくある光景だ。まして『家族が到着した時に安倍さんが何らかの反応を示した』という報道が事実なのであれば、それは病院到着から死亡直前まで5時間近く蘇生処置を継続していた結果であり、それで家族が少しでも慰められたのであれば何も言うことは無い。

安倍さんは、自分の政治家人生を振り返る時間が一瞬でもあっただろうか。

とまれ、友でも敵でもない一人の政治家の死によって、何かが変わることを余儀なくされると思えてならない。

今月の平日午前診療中、当院に泥棒が侵入しました。

ふとスタッフが控え室に物を取りに入った時、スタッフのロッカー内のバッグが根こそぎ盗まれていることに気付きました。控え室を調べたところ、換気のため開放していた窓の桟に靴の足跡を発見。すぐに警察に電話し、捜査が開始されました。

我々も独自に盗まれた携帯電話のGPSを追うなど躍起になり、警察はマリナタウン周辺(当院周辺)の防犯カメラを回収しました。

その後なんと・・・当院スタッフの根強い頑張りで、当院スタッフ自ら、マリナタウン内の茂みの中から、スタッフ皆の鞄と携帯電話(スマホ)を発見しました。けれど、鞄からは現金やクレジットカードや鍵、免許証や保険証が抜かれていました。

そして間もなく警察から犯人を特定したとの報告があり、速やかに犯人が逮捕されました。犯人逮捕とほぼ同時にテレビ局からニュースに取り上げるとの電話もありました。

犯人は当院以外でも盗みを働いていたようで、当院周辺に土地勘の無い高齢男性でした。

病院の機能とは、医療というサービス業の一端ですが、曲がりなりにも人命救助の場です。その病院内で強盗や殺人を働くことは、いかなる理由があろうとも、到底、許されることではありません。

当院で起きたこの事件は西警察署 刑事課で扱われ、署内でも ‘病院での事件’ とのことで重要視いただき、事件発生から犯人逮捕に至るまでの数日間、他の事件も抱えてある中、迅速に大変に御尽力いただきました。本当に感謝申し上げます。

この経験を広く地域の方々に知っていただこうと思い、そして、この地域の安全を担保すべく御協力いただきたく、報告申し上げます。

皆さんも、ぜひ、防犯対策について考え直してみてはいかがでしょうか。

切腹。

それは読んで字の如く腹を切ることであり、刃物などで自らの腹部を切り裂くという自殺の方法。日本独自の風習として海外でも知れ渡っている。

最近、ある高校生との雑談の中で切腹という単語が出てきた流れで、『首って本当に刀で切れるんですか?』という質問を受けた。勿論、私は生きている人間の首を刀で切ったことは無いが、①史実と②居合抜刀道を考慮すれば、恐らく、人間の首を刀で切断することは可能だろう。

①史実

歴史上の資料より、切腹の際に介錯人が刀で首を切断していたと記録されている。

②居合抜刀道

刀で首を切る時の感覚は、竹に畳表を巻き付けたものを刀で切る感覚に似ているのだそう。実際、現代でも居合抜刀道としての文化があり、その道の達人は巻藁などをスパッと切断してしまう。

(浅草なびより)

そして武道もさることながら、刀の切れ味も大事であろう。日本刀は1本1本が手作りの鋳造品であり、その切れ味は『試し切斬り』で確認する。日本刀は海外の刃物と比較して、格段の硬度と切れ味を備えているらしい。

(日本史大事典より)

しかし個人的には『頸部(首)の関節って、そんなに簡単に切れるのか?』という疑問は残る。何故って、学生時分の解剖学実習では、関節なんて そう簡単には切れなかったから。

医学生の解剖学実習では、御献体を隅々まで解剖させていただく。私の出身大学では、1体の御献体を1グループ4~5人で解剖した。下の写真のような体勢で、メスを握って、ゆっくり丁寧に表面から始まり深部~各臓器に至るまで全て解剖し、その構造を見て触って確認する。

(私の大学卒業アルバムより.私は卒業アルバム委員でした.)

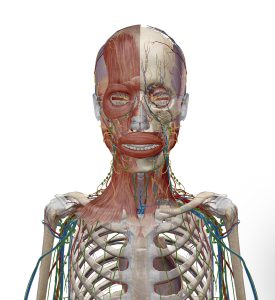

頸部(首)の皮膚の下には、筋肉、骨、靭帯、神経、血管などが密集している。重たい脳を支える頸椎(首の骨)が有り、心臓から脳へ送られる血液が流れる血管や、脳からの指令を体幹(体)の臓器や四肢(腕や足)に伝える神経が走っているのだ。

(解剖アトラスより)

切腹の際の介錯人は、この頸部を刀で一刀両断する。一太刀で、感覚や運動を司る神経を切断し、脳への血流を遮断し、頸椎を折る。

(忠臣蔵錦絵コレクションより)

寂然不動の心境で屈強に刀を切り下せば、人間の首を切ることはできる。そうは納得しても、やはり一太刀で首を切る行為そのものには驚愕する。そして、切腹という名の儀式が日本に存在していたことに、至極、儚さを感じる。

普段の診療で『最近、難聴でね…』と補聴器を購入されたという患者さんや、『コロナが落ち着いたら白内障の手術をしてもらおうかな』と報告される患者さんなど、数多くいらっしゃいます。

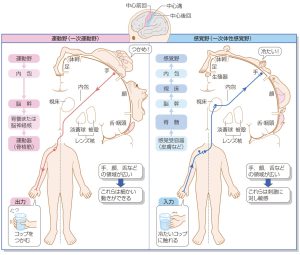

解剖学の上では、眼、耳、鼻、皮膚などは『感覚器』と呼ばれ、一般的に ‘五感’ として知られる『感覚を担っている臓器』を指します。そして医学的に『感覚』とは痛覚、温覚、圧覚、視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚、平衡覚などに分類されます。

痛くも痒くもないのに病院に行って敢えて治療を希望されるというのは、その感覚器がいかに生活の中で重要であるかを物語っていると思います。

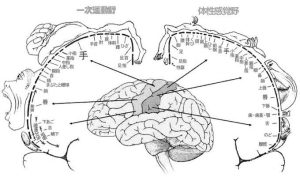

ちなみに医学的には様々な複雑な感覚の伝導路が知られています。脳の表面(大脳皮質)には運動と感覚の中枢があり、それぞれ運動野(一時運動野)、感覚野(一次体性感覚野)と呼ばれています。

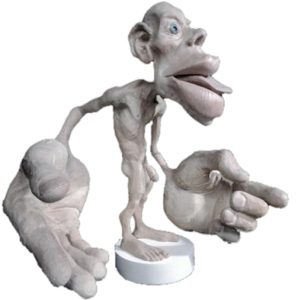

ペンフィールドマップ:脳外科医ペンフィールドが、脳外科手術の際に切開した脳に電気刺激を加えて(運動野や体性感覚野に電極を当て)患者の反応を観察し、大脳皮質と身体部位との対応関係をまとめた脳の地図です。運動野も感覚野も、身体の各部位を受け持つニューロン(神経細胞)が、ホムンクルスが逆立ちしているように分布しています。

ホムンクルス:大脳皮質の相当領域の面積に対応するように体の各部分の大きさを示した人形。通称、脳の中の小人と言われております。

(病気が見えるvol 7)

(病気が見えるvol 7)

この感覚受容体(感覚器)~伝導路~脳のどこかに少しでも異常があれば感覚も異常となるわけです。例えば切断によって失ったはずの手足が存在するように感じられる幻肢運動という現象がありますが、それは上記の脳地図が書き換わっていることで生じると言われています。

さらに神経の解剖、伝導路、脳の機能に至るまでの生理学を知ると、複雑で難解ではあるけれど、非常に興味深いものがあります。

知れば知るほど『見える』『聞こえる』過程においては自分の意志が全く働いていないことを思い知り、『確かに見える』『確かに聞こえる』ことに懐疑的になってしまいます。もはや ‘存在すること’ すら疑わしくなってくると、それはもうアリストテレスの第一哲学の様相です。

とはいえ一方で、医学や哲学の追及なんて、どうでもいいと思う場面もあります。

医学的にいう感覚と自分が思う感覚に乖離があったとしても、自分にとっての感覚は自分が思った通りなのだから。哲学的に存在していないと言われようとも、自分は存在していると思って生きているのだから。

桜の花びらが舞っている光景を見れば春を感じることができるけれど、その光景を目にせずとも、暖かい風が肌に触れただけで春を思うことができる。実際に大事な人の手を握っていなくても、声を聞いただけでその人と繋がっているという想いを馳せることができる。

感覚器が伝える先に有るものは、曖昧な感情だ。それは医学的には立証されないけれど、他者には完全に理解はされないけれど、自分にとっては確かなものだ。それで良いし、それが大事なのだ。

-The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart.-世界で最も素晴らしく最も美しいものは、目で見たり手で触れたりすることはできないのです。それらは、心でしか感じられないのです。重複障害者(盲聾者) ヘレン・ケラーの言葉より

おすすめ映画:

ヘレン・ケラーと、彼女の家庭教師であるアン・サリヴァンことサリバン先生について描かれた戯曲です。クライマックスに至るまで世界中の多くの人が既に知っている内容ですが、感動します。ヘレン役のパティ・デュークが、オーディションの際に大きな物音に反応しなかったという逸話も有名です。

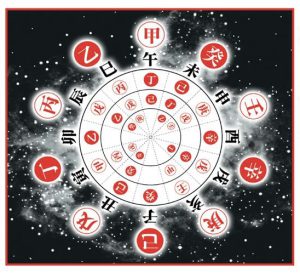

予言や占いを信じる質ではないけれど、運が無いとか運が開けるとか、根拠のない『運』という理由を持って物事を片付けようとすることがある。運が無いから さっさと諦めて次なる目標へ向かえるならば、それで良し。運が開けるから それに乗じて幸せになって、なんら悪いことは無い。

2022年は地の暦では『壬虎』

地の暦とはすなわち干支(正しくは十干十二支)なわけだが、調べてみると『壬』は土の下で芽が膨らんで土がグンッと盛り上がるイメージであり、『虎』は生命誕生を表しているのだそう。

2022年は天の暦では『参宿』

天の暦とはすなわち占星術でいう二十八宿なわけだが、調べてみると『参宿』は嵐の神が宿ると言われ風雨が汚れを流すイメージのようだ。

十干十二支は十干と十二支の組み合わせで(10と12の最小公倍数で)60年周期で巡り、二十八宿は28年周期で巡る。よって天と地の暦は60と28の最小公倍数である420年周期で巡るため、『壬虎』と『参宿』が重なる2022年とは、1602年に次ぐ運勢の年ということになる。

日本では1600年に関ヶ原の戦いがあり、1603年に徳川家康が江戸幕府を開いた。以降、パックスエドガワーナ(江戸時代の平和)と称された江戸時代が265年間続いた。『壬虎』と『参宿』が重なる1602年は、徳川家康という日本の新しいリーダーが、パックスエドガワーナをもたらす布石を打っていた年なのだ。

ならば2022年も、きっと新たな平和が芽吹くはず!

因みに当院は前院長が開業して以来30年近く経過しますが、亡き前院長(私の父)は寅年であり、また、開業以来 今もずっと当院を支えていただいている中道婦長も寅年です。

(寅年の婦長と前院長.ある日のクリニック忘年会にて.)

されば、困難な事があろうとも、当院は『虎は千里行って千里帰る』勢いを持って、2022年も頑張って乗り越えられる運に恵まれているであろうと思っています。

明けまして、おめでとうございます。

真珠湾攻撃から80年が経過。

日本時間で1941年の12月8日(今日)、旧日本軍がハワイ・オアフ島の真珠湾を攻撃し太平洋戦争が勃発した。ニイタカヤマノボレの合図とともに決戦の火ぶたが切られた。

宣戦布告の最後通牒が真珠湾攻撃終了後(1時間ほど)であったことから騙し討ちであったとも言われている真珠湾攻撃だが、その他にもルーズベルト大統領(米国)の陰謀論、チャーチル(英国)の陰謀説など様々な評価がある。どちらにしても当時、日本の外務省と各国の大使館の間で行われた暗号通信は米国には筒抜けであり、9割がた解読されていたという。

野村大使のタイピングがもっと上手で、英文の通告があと数時間早くハル国務長官に手渡されていれば、真珠湾攻撃は避けられた事態だっただろうか?例えばその時インターネットが普及していたとしたら、太平洋戦争は起こらなかっただろうか?いや、既に様々な思惑が渦巻いていた世界大戦であり、そう単純ではないであろう。

歴史に’もしも’なんてナンセンスだと思いつつも、ついぞ想像してしまう…。

戦争経験者でない私が太平洋戦争の何たるかを論じる資格は無いが、亡き(母方の)祖父は確かに『負けるべくして負けた戦争であった。』と言っていた。ソ連で日本人捕虜としての生活を送る中で、ロシア人女性が堪能な日本語で日本人捕虜の世話をしていたことから、また、日本の状況が各国に筒抜けであったことを目の当たりにしたことから、日本の近代化の遅れを肌で感じたと言っていた。

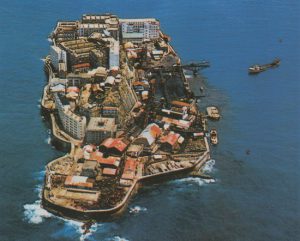

ソ連に抑留された後、戦後は三菱マテリアルに勤め、端島の天皇と謳われた軍艦島の(最後の)砿長の任を受けた祖父は、とても勉学が好きな人だった。ソ連抑留中はロシア語を学び、現役引退後は若者に交じって英語を学んでいた。20代は戦争に明け暮れ、その後は戦後の朝鮮戦争特需を物にし、また、炭鉱事業の指揮をとりながら労働紛争の裏も表も知り尽くし、それは怒涛の人生ではあるが、私からすれば、とても人間臭い生き様に感じ羨むべき人生だ。

(長崎の端島. 通称:軍艦島.)

ところで最近、中高生の姉妹を子供に持つ30歳代のお母さんに『今の子供たちってAI(人工知能)の時代になっているから仕事を探すのも大変ですよね。人に聞いたんですが、これからは薬剤師さんとかも必要なくなるって…。近い将来そうなるんでしょうか?』と質問された。

何でも機械化されることを想定し、今後、子供たちに要求されるであろう仕事がどんな性質のものかを憂いているという親心だ。

彼女に対しては、薬剤師さんの仕事とは医師が処方した薬を患者さんに手渡すだけが仕事ではなく、薬の開発をはじめ医療に欠かせない分野の研究をしていることを前置き、現時点で薬剤師さんの仕事がAIにとって代わられることは無い旨を説明した。

現代のAI技術では自らの意思を持つには程遠く、所詮、AIは手段でありデータ次第で挙動が変わる側面を持っている。人間の脳は運動や言語の中枢であり、したがって、私たち人間は小さな弱い赤ちゃんを程よい力で抱くことができ、あるいは言語でコミュニケーションをとることができる。しかし、ある私の患者さん1人の介護すら、現在の精巧なロボットの技術をもってしても不可能である。AI搭載のロボット開発は盛んで面白い分野であり、その発展は素晴らしいと感心するが、現時点で人間の代わりとなるものではない。

- (ダヴィンチ:内視鏡手術支援ロボット)

ロボットといっても機械が自動的に手術をするわけではありません。医師が内視鏡画像を見ながら操作します。ダヴィンチシステム独自の機能で、手振れが防止されるという利点があります。研修医の頃、前立腺癌のダヴィンチ手術に立ち会った時、手術室の端っこにデモ用の機械が置いてあったので、私も機械をいじってみたことがありますが、確かに普通の内視鏡よりも思い通りに操作しやすい感じがしました。

確かに現代社会においては、ハングリー精神を持つことであるとか、戦後のどさくさで成り上がり逆転劇を起こすような芸当は困難な社会だ。やるべきことが転がっているわけではなく、また、やるべきことがあったとしても細分化され専門性が高く複雑で難解な事柄が多い。

大事なことは、想像力と創造力を養うことだと思う。世の中がどう変わろうと人間の本質はさほど変わらないのだから、要は自分次第だ。

戦争の悲惨は知れたことであり、決して善しとすべきものでは無いが、『ニイタカヤマノボレ、カクインイッソウドリョクセヨ!』なる暗号電報の文面には、大和魂ともいうべく矍鑠たる意志を感じる。そして私も祖父のように、何かしら確実な足跡を残したい。

今年1年も走るように終わりつつある。まだ何も達成していないからこそ、来年も粛々と奮起しなければならない。

いわゆる『お腹の風邪』をひく人が多く来院される今日この頃です。ノロウイルス感染も流行っており、下痢症状の患者さんが多いですね。

そして毎年のことですが、多くの受験生が病院を受診される時期でもあります。私の妹が大学生の傍ら家庭教師のアルバイトをしていることもあり、何だか現在の受験事情などに詳しくなってしまい、そうすると、自然に自分の時代の受験期が思い出されます。

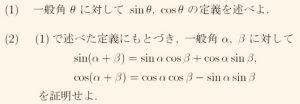

あの頃、東京大学の入試問題で数学の1⃣の問題が『加法定理を証明せよ』であり、受験生や受験業界に衝撃が走ったことを思い出します。

唐突に数学の話を持ち出しましたが、ハッキリ言って私は数学が苦手です。何故かというと、数学のテストでは平均~合格点レベルにしか到達できなかったし、解答の通りに解答することができるというだけで、独自の解法を導き出すという芸当はできなかったからです。数学ができる!という実感を持ったことが無いから、結局は苦手科目でした。

けれど、そんな私でも数学って興味深いな~と思えることがあります。

それはズバリ『0 (ゼロ) 』の概念。

7世紀頃のインドで取り扱われるようになった0(ゼロ)という数ですが、私たちは既に『インドは0(ゼロ)を発見した国』と認知しており、言わずもがな『0(ゼロ)=無』という感覚を、多くの人が持っていると思います。※今回は、0(ゼロ)が’存在する’という議論については省略し、0(ゼロ)が存在するとしたうえで話を展開させていただきます。

そして『0(ゼロ)が存在する=無限が存在する』という理論の壮大さよ…。

1/100は1/1000より大きい数です。1/10は1/100より大きい数です。つまり分数の分母が小さければ小さいほど(分母が0(ゼロ)に近づけば近づくほど)大きい数となり、ひいては∞(無限大)に近づくということです。

0(ゼロ)が存在するということは、とりもなおさず無限が存在するということなのです。

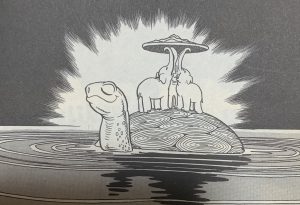

ちなみに古代では0(ゼロ)の存在を認めるということは、無限を認めるということであり御法度でした。終わりがない無限というのは恐れられていたのです。この世はお盆のような形であり、それを象が支え、その象を亀が背負っており、亀は海に浮かんでいる。海の端はどうなっているかについては『法典に無いため考えてはいけない』とされていました。

0(ゼロ)=『無』が存在するから『無限』が存在する。

この数学は、宇宙の存在にも発展する。

この数学は、ある道徳にも通じる。

例えば死を無とすれば、死はゼ0(ゼロ)と置き換えられる。死を0(ゼロ)とするならば、それを起点として無限が存在する。ならば、死は無限への’旅’の始まりとも言えよう。

終わりとは始まりでもあるのだ。