福岡市西区愛宕浜の内科・循環器科「阿南クリニック」

新緑の候、萩(はぎ)に行ってきました。

私は、山口県の萩市を訪れるのは2回目です。車で気軽に行けるし、温泉もあるし、何より萩に行くと幕末明治の豪傑たちに出会えるため、沸々と士気が漲ってきます。

山口県は歴代の総理大臣を最も多く輩出している県であり、特に初代総理大臣である伊藤博文が16歳にして松下村塾の塾生となり吉田松陰に学んでいたことは有名だ。たたみ18畳ほどの広さの閑静な松下村塾や、松下村塾から徒歩数分の場所にある伊藤博文の自宅の前に立って見ると、日本の初代総理大臣の原点がそこにあったという事実もさることながら、同時に吉田松陰という人物が存在していたことの歴史のめぐり合わせに、日本国家の運命というべきものを感じます。

(山口県萩市:松下村塾にて.)4枚

(山口県萩市:伊藤博文旧宅にて.)

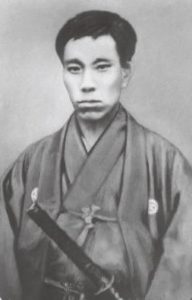

吉田松陰の肖像画を見ると、20代とは思えぬ落ち着きはらった雰囲気で、まさに’先生’といった印象だ。齢11歳にして御前講義をしていた人物なので、とても優秀な先生であったことに疑いの余地はない。

(吉田松陰:観光協会サイトより)

しかし吉田松陰の人物像を語るのであれば、類まれな破天荒ぶりこそが肝心要な点であろう。22歳にして友人との旅行の約束を守るべく脱藩という死罪に値する罪を犯し、1853年、23歳時には黒船を恐れもせず小舟で頑張って近づいて乗り込んでアメリカ人に密航を直談判。幕府の許可なく異国の者と交流したという罪で投獄される。投獄されたあかつきには14ヶ月で実に600冊以上の本を読み漁り、他の囚人たちに「孟子」の講義をしたり、国の在り方について真剣に討論したりと、未曽有の言動である。

その獄中講義が話題を呼び釈放後に開いたのが松下村塾だ。吉田松陰は、自身の経験エピソードを熱弁しながら講義する稀代の塾長となったのだ。現代風に言えば、塾に通う生徒を滅茶苦茶やる気にさせることができるカリスマ先生といったところか。

ともかくも、この松下村塾から気鋭の塾生が続々と排出されることとなる。松下村塾に集い吉田松陰の教えを受け継いだ塾生は、伊藤博文、久坂玄瑞、高杉晋作、山形有朋、品川弥次郎など総計90名ほどいたとのこと。

幕府批判がエスカレートし国家に対する反逆罪のかどで再び投獄された吉田松陰は、ついに29歳にして処刑されることになる。(=安政の大獄) 吉田松陰が松下村塾を開いていた期間は2年弱ほどだった。

(銅像は左から高杉晋作、吉田松陰、久坂玄瑞)

吉田松陰は、最期の獄中尋問で老中暗殺計画を自白しても、同志の名については一切口にしなかったそう。そして処刑される間際まで獄中で手紙を書いた。塾生や同志に宛てたものばかりだったそうだ。

死して不朽の見込あらばいつでも死ぬべし

生きて大業の見込あらばいつでも生くべし

多くの塾生が吉田松陰を慕ったのは、単に授業が面白いカリスマ先生だったからだけでなく、情に厚い人物で否応なしに人を引き付ける魅力があったことが前提としてあり、何事も命がけで成そうと突進する姿が勇ましく剛健であり、自然と惚れてしまう漢だったからではないだろうか。

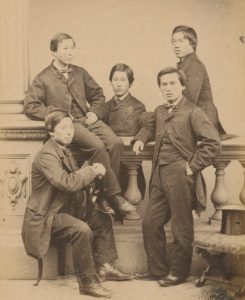

(長州藩の英国留学生:観光協会サイトより)

ちなみに松下村塾の塾生だった伊藤博文は、長州五傑(長州ファイブ)と称される5名の藩士のうちの1人である。幕末当時、有力藩とされていた長州藩(現在の山口県)の藩主である毛利家は、伊藤博文、井上馨、遠藤謹助、山尾庸三、野村弥吉の藩士5名に対し海外留学を許可し膨大な資金援助をした。

藩主が藩士へ鎖国中の日本から海外へ密航するよう促している様を想像すると、当時の海外留学がいかに壮絶なミッションであったかと感嘆せざるを得ません。国禁を破り危険を冒して渡航することはまさに命がけであり、チョンマゲを切って洋装の姿になることは即ちプライドをかなぐり捨て屈辱に耐える所業だ。それと引き換えに西洋諸国に対抗する術と力を日本に持ち帰ろうとする強固な決心は、国を動かすべく者たちに与えられた天賦の才であると感じます。藩士5名の心情をなぞるにつけ、日本人たる者こうあるべきと背筋を正される思いです。

200年あまり続いた徳川将軍家による鎖国政策とパックス・トクガワーナ(徳川の平和)があればこそ日本独自の文化が花開いたことは、日本人として誇りに思うところだ。しかし一方で幕末時代は日本の安泰を考慮すればこそ鎖国政策を解かざるを得なかった。そんな時代の流れに即座に乗じた五傑が長州に存在し、自身の危険を顧みず自分の眼で異国を見に行った彼らは、攘夷から開国への変遷が日本のためであると確信した。

長州ファイブ帰国後、伊藤博文は明治天皇の憶えめでたき初代内閣総理大臣ひいては明治国家建設のフロントランナーとなった。井上馨は造幣局の建設を指揮し、後に外務大臣となった。遠藤謹助も造幣局長として外国人に頼らない造幣を目指し銅貨の鋳造を成功させた。現在も続いている造幣局の桜並木を市民に開放する「桜の通り抜け」は遠藤謹助の考案であり、日本の貨幣を造った者が桜を植えたことの奥の深さに感じ入るばかりです。

5人の中で最も数学が優秀だった山尾庸三は工部省設置に尽力し、工学教育を担う工学寮(現 東京大学 工学部)創設を実現した。野村弥吉は政府の鉄道部門の責任者となって、日本初の鉄道(新橋-横浜間)を開通させた。「鉄は国家なり」と言わしめ世界を一変させた産業革命を地で行く様は圧巻であり、いかなる時代にも通ずる「技術は人なり」たる文言を具現化している秀逸な姿には、深い感動を覚えます。

西洋の産業革命の弊害はさておき、また、日本が西洋の産業革命に習い脱亜入欧を進めた結果として功罪相半ばすることはさておき、幕末明治における一部の新進気鋭の日本人が、命を懸けて世界に対抗できる術と力を手に入れようと尽力して明治日本の産業革命を主導したことは、感服の極みだ。現に、その産業日本の勃興は世界の歴史においても大いに特筆すべき出来事だった。日本の地位を世界の舞台に置いて確保した成功は、意志をもって産業化を成し遂げた者たちの成果だ。それもまた日本人として誇りに思うところだ。

幕末明治にかけての激動とは、薩長による倒幕のカウントダウンから始まり、開国、そして強い政治力・経済力・軍事力を担保すべく国家を作るための工業化や資本主義化を言うが、その一連においては間違いなく、長州(山口県)が生んだ豪傑な漢たちが関わっている。

(山口県萩市内)

萩を自転車で巡っていると、牧歌的な地を満喫できると同時に、大和民族の底力にひたすら心酔します。

吉田松陰の教えの通り、捨て身で時代を動かした松下村塾の塾生の1人である高杉晋作もまた、あっぱれである。高杉晋作、最期の結核療養の折には『あとは呉…』(新しい日本を作るためにしっかりやってくれろ…)と言い遺したとのこと。

(高杉晋作:観光協会サイトより)

私は家に帰って萩焼のお湯飲みに日本茶を淹れて、吉田松陰だんごを食べました。

知は行の本たり 行は知の実たり

あとは勉強しよう…。